バドミントンの壁打ち練習を自作することで、好きな時に自宅で練習できるようになります。狭いスペースでも壁打ちは有効な練習方法なので、時間や天候を気にせずスキルアップを目指せます。コストを抑えつつ、自分に合った練習環境を整えられるのも魅力です。この記事では、壁打ち自作のメリットや必要な材料、基本的な作り方、練習のコツまでわかりやすく紹介します。

バドミントン壁打ち自作のメリットと効果

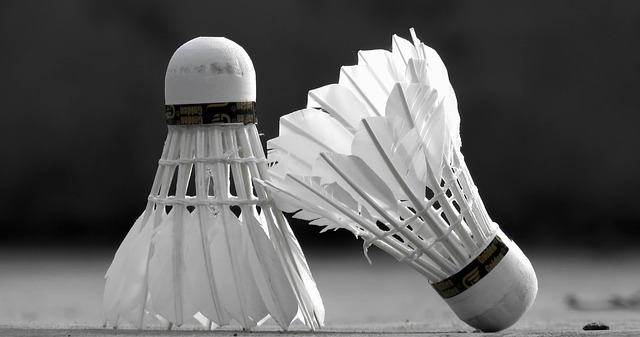

バドミントンの壁打ちは、壁に向かってシャトルを打ち返す練習で、一人でも効率よく技術を磨くことができます。自作の練習ボードがあれば、自宅や近隣の壁を利用して練習できるため、時間や天候に左右されずに続けられるのが大きなメリットです。たとえば、仕事や学校の合間にも短時間で練習できるので、上達のための練習量を確実に確保できます。また、煩雑な準備が不要なため、モチベーションを保ちながら地道に取り組めるのも魅力です。

さらに、壁打ちによってレシーブ力やコントロールの精度を同時に鍛えることができます。壁から常に正確に返球されるシャトルに対応することで、ラケット面の向きや力加減を意識せざるを得ず、ショットの安定性が向上します。継続すればレシーブ時のフットワークも自然に強化され、運動量と集中力も鍛えられます。実際、多くのトッププレーヤーも自宅で壁打ち練習に取り組んでおり、小学生から続けた選手は壁に穴が開くほど練習していたというエピソードもあります。

いつでも自由に練習できる

自作ボードがあれば、いつでも好きなタイミングで壁打ち練習を始められます。天候に左右されず、雨の日や風の強い日でもワンルームやベランダ前の壁で練習可能です。狭い部屋でも壁に向かってシャトルを打つ練習は有効なので、限られたスペースを最大限に活用できます。特に忙しい日々でも仕事前後や寝る前の10分間など、短い時間でも練習習慣を作りやすいのがメリットです。

低コストで継続できる

市販の壁打ち練習用具は数万円するものもありますが、自作なら数千円程度の出費で用具を揃えられます。ホームセンターで合板や布、防音マットを購入すれば、費用を大幅に抑えられます。古い家具や使わなくなったマット・布があれば、それらを活用して更に安く仕上げることも可能です。費用対効果の高さで、初心者から上級者まで誰でも気軽に始められるのが大きな特徴です。

技術向上につながる集中練習

壁打ち練習では、必ず正確にシャトルを返球しなければならないため、集中力と技術が格段に鍛えられます。シャトルは必ず返ってくるので、自分のラケット操作やタイミングに意識が集中し、ラケット面の角度やスウィングが正確になっていきます。繰り返し練習を続けるとリスト(手首)や腕の使い方が自然と強化され、ショットコントロールも向上します。特にレシーブ力は、壁が確実に返球してくれるため、精密にラケットに当て続けることで改善します。

自作壁打ちボードに必要な材料と準備

自作の壁打ちボードを作るには、板材や布、工具などの準備が必要です。まずはボードの大きさを決め、合板や厚手の木材を用意しましょう。合板は耐久性があり打球時の振動にも強いのでおすすめです。板の表面にはフェルトやカーペット、厚手の布などを貼ると防音効果が高まり、シャトルの跳ね返りも穏やかになります。床や壁への傷防止用にマットも用意すると安心です。

また、安全で効果的な設置場所も確認しておきます。設置予定の壁面が強度のあるものかチェックし、家具や窓のない広いスペースを確保しましょう。滑り止めマットを敷くなどして、床が滑らないようにすると怪我の防止につながります。必要な工具としては、木材のカットに使うノコギリやドライバー、ネジ、接着剤・両面テープなどを揃えます。作業中はゴーグルや手袋を着用し、怪我に注意しながらボードを組み立てましょう。

板材や布の選び方

壁打ちボードの土台には、ホームセンターで手に入る厚み10~15mm程度の合板が適しています。合板は強度があり、しっかり打っても割れにくいため安心です。布やスポンジシートは音と跳ね返りを抑える効果がある素材を選びましょう。例えば、毛足の短いカーペットや防音用フェルトを貼れば振動が吸収され、防音性が高まります。段ボールや薄いベニヤ板で簡易パネルを作る方法もありますが、耐久性や反発力はやや劣るため注意が必要です。

工具や接着剤などの準備

基本的な工具としては、木材をカットするノコギリや電動工具、ねじ止め用のドライバー・ネジ、金槌などが必要です。また、板と布をしっかり固定するために強力な接着剤や両面テープも用意しましょう。布を貼り付ける際は、はみ出た部分を裏面で折り返し、しっかり固定できるようにします。作業中は安全メガネや手袋を着用し、ほこりや木くずが飛ぶのを防ぎます。電動工具を使うときはコードに注意し、周囲に十分なスペースを確保しましょう。

設置場所の確認と安全対策

作成した壁打ちボードは、丈夫な壁面の前に設置します。壁に貼り付ける場合は、壁表面が傷つかないよう両面テープを併用したり、フックを活用したりして固定します。自立型にする場合は、角度が変えられるよう後ろに支えを取り付けると安定します。シャトルが跳ね返っても周囲に人や家具がないか確認し、安全な練習スペースを確保しましょう。床にマットを敷いて足元が滑らないようにすることで、転倒などのリスクも減らせます。

自作壁打ちボードの作り方ステップ

ここでは壁打ちボードを実際に作る手順を紹介します。まず、合板を自分好みのサイズにカットします。ホームセンターで切断サービスを利用すると簡単です。板の端をヤスリで滑らかに処理したら、スポンジテープで角を補強して安全性を高めます。次に、板の表面に厚手の布や防音フェルトを貼り付けます。両面テープで仮固定し、隙間がないようにつまんで貼り付けると仕上がりがきれいです。

布やフェルトを固定したら、必要に応じて裏面に補強材を取り付けます。例えば、細長い木材をボードの背面にクロス状に固定すると強度が増します。また、上端にヒモや突っ張り棒用の金具を取り付けておくと、壁に掛けられるようになります。最後に、実際に壁に立て掛けたり掛けたりして安定するか確認します。自作ボードは角度や高さを自由に調整できる点が利点ですので、自分の打ちやすい位置にセッティングしましょう。

基本的な組み立て手順

まずは合板を壁打ち用の大きさにカットします。ちなみに、縦横1m前後のサイズが使いやすいですが、部屋の広さに合わせて調整可能です。板の切断にはジグソーなど電動工具が便利ですが、手ノコでも十分対応できます。次に、切り口のバリを取り除き、板の角に緩衝材テープやスポンジを貼っておきます。これで安全性が高まり、壁や自分が傷つくのを防げます。

続いて、板の表面に布やマットを貼ります。両面テープで仮止めしながら丁寧に貼り広げ、中央部分から外側に向かってしわを伸ばすようにすると仕上がりが美しくなります。表面素材はしっかり密着させ、必要なら余分な部分を裏に折り返して固定します。最後に、背面に固定用具を付けます。壁に掛ける場合はフックを使い、床置きタイプなら板の底に重りを置いて倒れにくくします。これで自作壁打ちボードの基本が完成です。

初心者向けの簡単アレンジ例

はじめて自作する方は、もっと簡単に作れる方法もあります。例えば、薄い合板や板を2枚重ねにして厚みを出す方法なら、切断や補強が簡略化できます。段ボールと布を組み合わせて軽量ボードを作るのも手軽です。大きめの段ボールに厚手の布を貼れば、コストを抑えつつ壁打ちができます。ただし、段ボールは耐久性に乏しいため、長期使用や強い力での練習には向きません。

また、特製のボードを使わず、クッションや厚手の雑誌を積んで簡易的にボード代わりにするアイデアもあります。例えば、バスタオルや毛布を壁に密着させてシャトルを受ける方法です。簡易アレンジでは反発力や安全性に限界があるため、本格的に練習したい場合はきちんとしたボードを作ることをおすすめします。

補強・固定のポイント

自作ボードの強度を高めるには、適切な補強が必要です。背面にL字金具や細い木材を取り付けると、板が曲がりにくくなります。布を貼っただけの場合は、シャトルの衝撃で布が剥がれないよう裏面でしっかり固定しておくと安心です。壁に掛ける場合は、天井や壁にネジフックを使うと安全に吊るせます。また、地面に置くタイプは板の下部に重いもの(ブックエンドや石など)を置いて転倒を防ぎましょう。

安全対策として、周囲のスペースにも注意してください。練習中に手やラケットがぶつかったり、シャトルが飛び出したりしないよう、前後左右に十分な余裕を取ります。特に聲音対策としては、板自体に緩衝材を入れたり、衝撃を吸収するマットを併用する手があります。これらの補強を行うことで、より安心して長く使える自作壁打ちボードが完成します。

自作と市販:壁打ちボードの比較

壁打ちボードは自作する方法と市販品を購入する方法があります。それぞれに特徴があり、目的や予算に応じて選ぶと良いでしょう。自作ボードは自由にサイズや形状を決められ、材料費も抑えられる一方で、作成に時間と手間がかかります。市販品は品質が安定していてすぐ使えますが、価格は高めです。以下で自作と市販品の特徴を比較してみましょう。

自作壁打ちボードの特徴

自作の壁打ちボードは、設計の自由度が高いのが最大の魅力です。自宅の壁サイズに合わせて大きさを調整でき、好みの素材で作れます。合板や布の厚さを選んだり、傾斜角度も自分で決められます。材料さえ揃えれば数千円で作れるので、コスト面でも優れています。一方で、組み立てに工具や技術が必要で、耐久性は材料次第になります。自分で組む分、補強や修理の手間もカスタマイズも自分で行う必要があります。

市販品の特徴

市販の壁打ちボード(壁打ち専用ボード)は、完成度と品質が高いのが特長です。音が出にくい素材で作られていたり、最適な反発力が実現されていたりと、使用者目線で設計されています。組み立て済みなので届いたらすぐに使え、耐久実験も済んでいる場合が多いです。ただし、サイズや形状が限られており、自分の部屋に完璧にフィットしないこともあります。また価格は自作より高く、数万円レベルのものも珍しくありません。

コストと効果の比較

自作と市販品の主な違いを表にまとめました。自作は安価で自由度が高い代わりに手間がかかり、市販品はその逆と考えるとイメージしやすいでしょう。自分の状況に合わせて選んでみてください。

| 比較項目 | 自作壁打ちボード | 市販壁打ちボード |

|---|---|---|

| 料金 | 比較的低コスト(素材を使って数千円) | 一般的に1万円以上かかるものが多い |

| 設置の自由度 | サイズや角度を自由に調整可能 | 規格サイズで固定 |

| 耐久性 | 素材次第で変動(補強すれば強度向上) | 業務用設計で耐久性が高い |

| 騒音・防音 | 布やマットで工夫すれば対策可能 | 防音素材を使用した製品もある |

| 準備・手間 | 材料の調達と組み立てが必要 | すぐに使用開始できる |

自作壁打ち練習のコツと注意点

自作ボードが完成したら、いよいよ壁打ち練習です。練習を始める前に、基本フォームや安全対策を押さえておきましょう。ここでは効果的な打ち方や練習時の注意点、長く続けるためのポイントをご紹介します。

基本フォームと打ち方

壁打ち練習では、壁から適度に距離をとり、正確なフォームでシャトルをとらえることが重要です。足は肩幅程度に開き、膝を軽く曲げて構えましょう。腕は力まず、コンパクトなスウィングで打つと安定します。ラケットのフェースを正確に合わせることで、正確な返球が可能になります。前腕だけで打つのではなく、手首のスナップや下半身のバランスも意識すると、繊細なコントロールが身につきます。フォアハンドとバックハンドの両方で練習して、ラケットの持ち替えや体の向きにも慣れておくと良いでしょう。

騒音や安全への注意点

壁打ち練習では、近隣への騒音や室内の安全に配慮が必要です。隣室や近所に音が伝わらないよう、衝撃吸収材付きのボードを使用するか、壁とボードの間に厚い布やマットを挟みましょう。シャトルの音やラケット音が気になる場合は、トレーニングラケットにスポンジを巻いたり、スポンジボールを使ったりして練習する方法もあります。また、シャトルが予想外の方向に跳ね返っても大丈夫なよう、壁打ちスペース周辺に壊れ物や障害物を置かないようにしてください。立てかけ型のボードは転倒に注意し、しっかり固定することで安全性が高まります。

練習を習慣化するポイント

上達には継続が欠かせません。習慣化のコツは、無理のない目標設定と楽しさを取り入れることです。最初は毎日数分でも構わないので続けることが大切です。例えば、壁に的(紙やテープ)を貼って、その的を狙って打つ練習をゲーム感覚で行うと集中力が高まります。練習日記をつけて、1回の連続打数や練習時間を記録するのもモチベーション維持に役立ちます。壁打ちを他の練習と組み合わせたり、家族や友人に成果を見せたりするのも良い刺激になります。少しずつ目標を高めながら続けることで、着実に技術が向上するでしょう。

まとめ

自作の壁打ちボードがあれば、自宅でいつでもバドミントンの練習ができます。費用を抑えながら、自分専用の練習環境を作れるのが大きな魅力です。練習を続けることでレシーブやコントロール力が確実に向上し、上達への近道になります。必要な材料を揃えて基本の作り方に沿って組み立て、安全に配慮しながら練習を始めてみてください。壁打ち練習を通じて、自宅練習が一層充実したものになるでしょう。

コメント